まるママ

まるママ資格試験の勉強をしてるんだけど、まとまった時間が取れなくて全然進まない…!

こんな私でもできる勉強法があれば知りたいよーーー!

ありますよ!ほぼスキマ時間だけでできる勉強法です♪

実際私はその勉強法で、ママになってから6つの資格試験に一発合格しました!

私が一発合格した資格は、以下です。

- FP3級(独学)

- FP2級(独学)

- 医療事務(独学)

- 秘書検定(独学)

- 整理収納アドバイザー(講座受講)

- 簿記3級(通学)

これらは、すべて私が年子姉弟のママになってから取得した資格です。

しかもいずれもフルタイムで働いていた時に取ったため、仕事+家事+育児で勉強する時間はスキマ時間のみ!

それでも5つの資格については、完全に独学で取得しました。

この記事では、スキマ時間しかなかった私が実践した「短時間でも効果的に学習できる勉強方法」について、超具体的に解説します。

今やっている勉強法でいいのか不安になっている方、時間がない中で本当に資格取得できるのか自信がない方にオススメの記事となっています。

スキマ時間さえあれば、勉強方法を工夫することでちゃんと合格できますよ〜!

独学で勉強するために必要なもの3つ

まず最初に、独学でスキマ時間を使った勉強を始める時に必要なものを紹介します。

- テキスト:1種類

- 問題集アプリ

- 過去問題集

テキストは1種類でOK

まずは、学習の基礎となるテキスト。

テキストは1種類だけでOKです。

何冊も買って読むよりも、1冊だけをとことん読み込んだ方が理解が深まります。

また、購入するテキストは、自分が実際見てみて、「これなら読めるな」というものを選びましょう。

評価が高くても、情報量が多すぎても、自分が読めないテキストでは意味がないです。

購入時には必ず何ページか読んでみて、拒否反応なく読めたテキストを選んでください。

あと、テキストの途中に”確認問題”が載っているものがあったら、よりベターです。

読み終わったところを都度確認することで、記憶に残りやすくなります。

\私が使っていたFPのテキストです/

▼FP3級を独学で学ぶなら、コチラのサイトもおすすめです!

問題集アプリを活用

テキストを読んで理解が深まったあとに使う”問題集アプリ”。

スマホにダウンロードすることによって、スキマ時間があったらどこでも1問解けるのがいいところ!

ここで使う問題集の役割としては、テキストで学習したことを覚えているか確認のために使用します。

こちらの機能があれば、よりベターです。

- 1問1答方式の問題 ▶︎ スキマ時間に1問だけでも解ける

- 間違った箇所を記録してくれる機能 ▶︎ 間違った箇所のみ復習できる

- テキストに沿った項目ごとに問題が分かれている ▶︎ テキストで学習した箇所の問題のみ解ける

過去問題集は必須

テキストをすべて読み終わり、問題がスラスラ解けるようになってきたら使いたい過去問題集。

試験の1ヶ月くらい前からは、過去問題集だけ使った学習をするため、必ず入手してください。

”問題集アプリ”で1問1答で解けた問題でも、実際の試験形式で出題されるとまったく違った印象に。(より難しく感じます)。

どんな雰囲気で出題されるかを必ず確認しておかないと、本番では戸惑ってしまい実力が発揮できません。

試験数日前には、本番さながらのリハーサルをオススメしています。

その時にも過去問題集は必要になるよ!

スケジュールの立て方と具体的な勉強方法

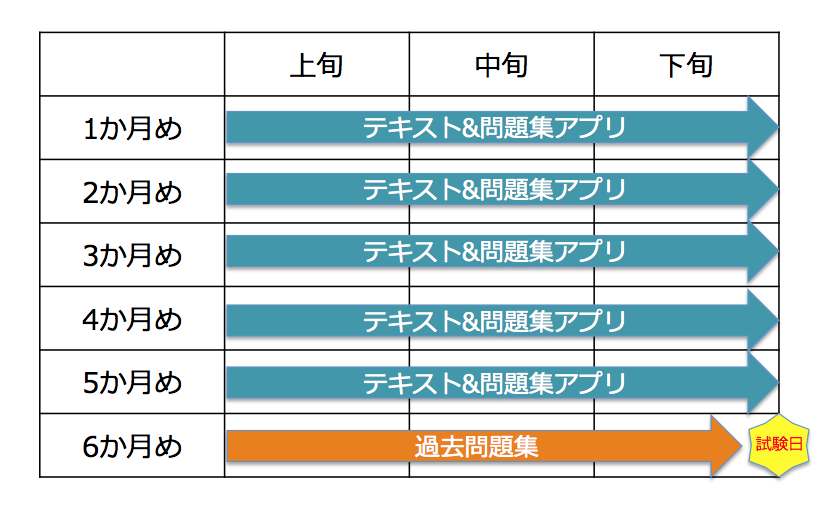

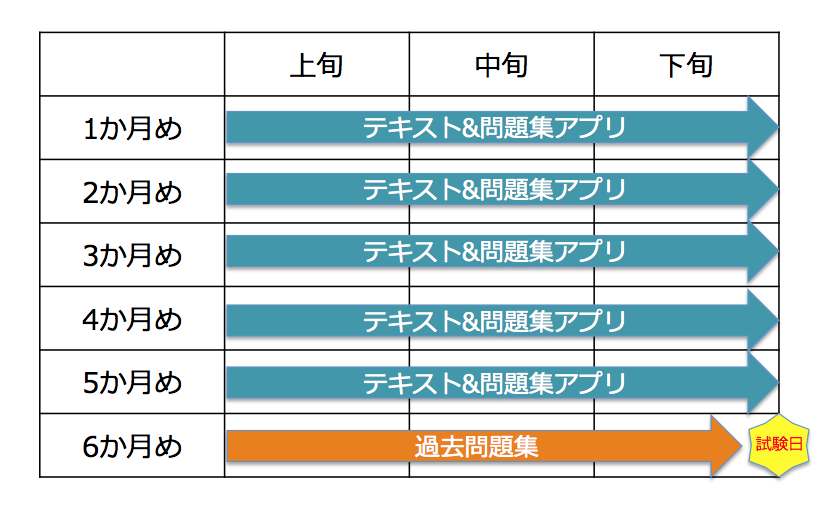

スキマ時間で勉強するなら、試験日まで6ヶ月以上は期間をとっておいたほうが良いです。

(これ以上短い期間で勉強する場合は、1日の勉強時間を増やす必要があります。)

そこで今回は、試験まであと6ヶ月の場合を想定して、スケジュールを立ててみました。

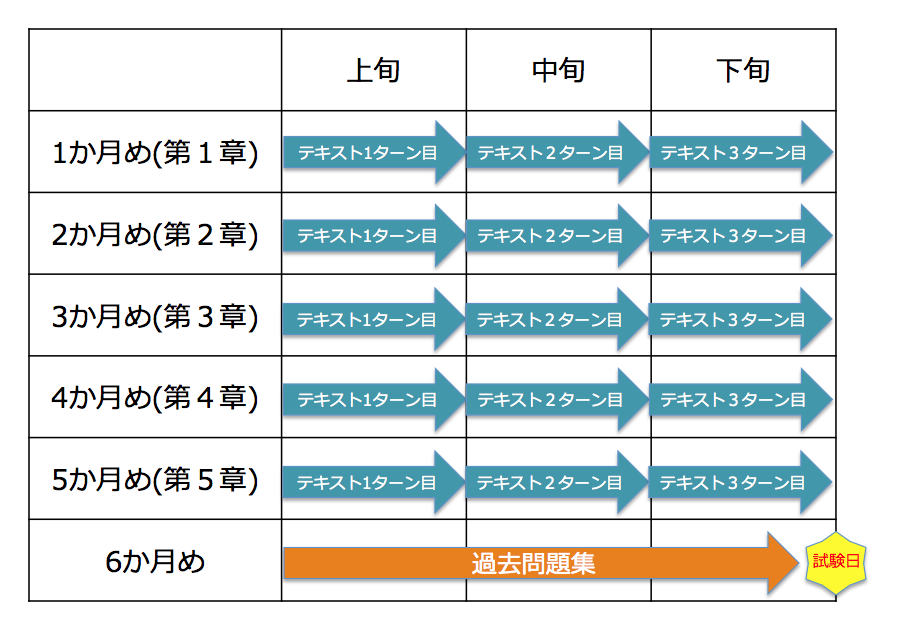

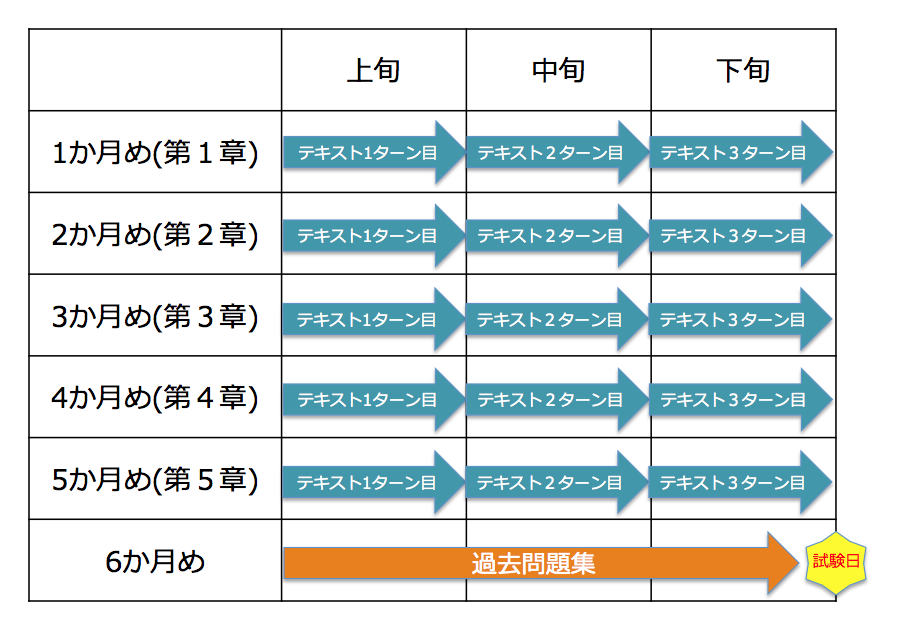

スケジュールの立て方

スケジュールの基本はこちらです。

- 試験日前の1ヶ月間は、過去問題集をやる。

- それ以外は、テキストを読んで問題集アプリを解く。

もう少し具体的に説明します。

テキスト&問題集アプリ

テキストは各章ごとに分けて学習します。

5章あったら、以下のように割り振ってください。

- 1か月め→第1章

- 2か月め→第2章

- 3か月め→第3章

- 4か月め→第4章

- 5か月め→第5章

さらに、各1か月を3分割します。

- 上旬→テキスト読む(1ターン目)

- 中旬→テキスト読む(2ターン目)

- 下旬→テキスト読む(3ターン目)

やることは基本テキストを読むことだけ。

図にするとこんな感じです。

こうすると、1章をだいたい10日で読み切ることになりますね。

次に、1章のページ数を10日で割ってください。

これが1日のノルマになります。

100ページだとしたら、

100÷10=10

で、1日10ページテキストを読む。

1日10ページ、テキスト読むだけなら出来そうな気がしませんか?

毎日コツコツ10ページずつ、1か月間に同じ章を3回読み進めることで、5か月間でテキスト全てを理解します。

具体的な”テキストの読み方”については、後述しますね。

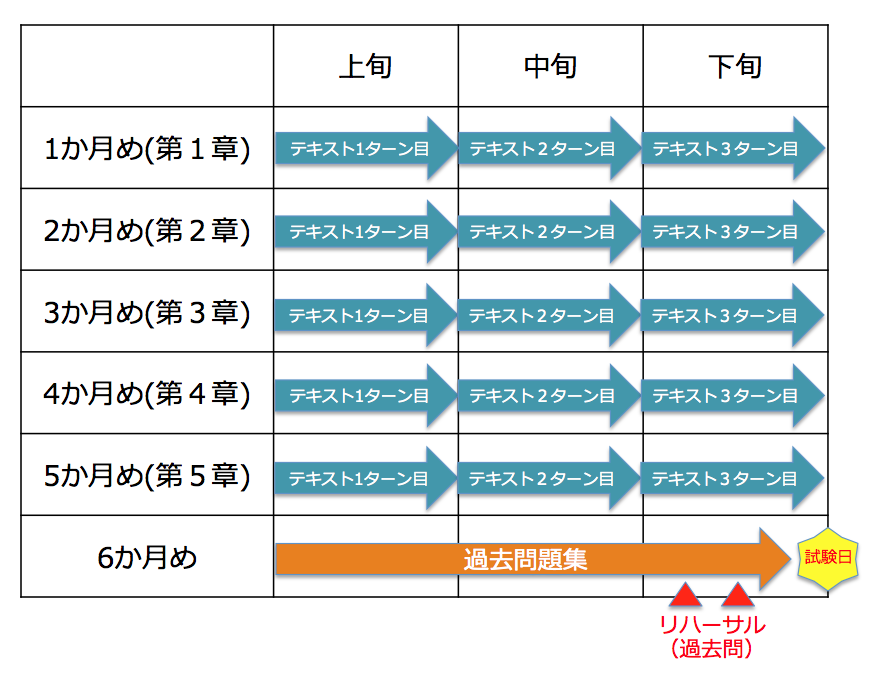

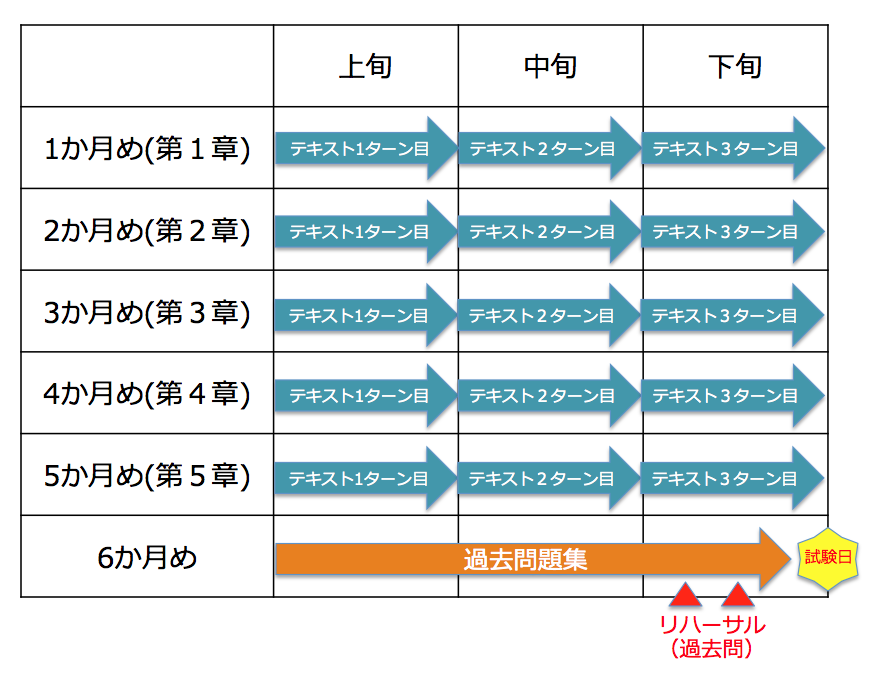

過去問題集

ラストスパートとなる試験日1ヶ月前からは、過去問題集に取りかかってください。

まずは、スキマ時間でできる問題だけで大丈夫です(過去問題集の1問だけとかでOK)。

ただし、試験日の1週間〜前日のうち、どこかでまとまった時間を取れるよう、家族に協力してもらいます。

このまとまった時間で、試験のリハーサルを行います。

本番と同じ時間で過去問を最初から最後まで解いてみる。これで今の実力がわかります。

前日の夜は早めに寝ましょう。

そして、スッキリした気分で本番に臨みましょう!

以上が試験日までの学習スケジュールです。

具体的な勉強方法

テキストの読み方

テキストは、同じ章を3回読むのは前述したとおり。

3回同じテキストを読むことで、一度にアタマに知識を詰め込むことなく、自然に覚えられるようになります。

でも、ただ読むだけではダメ。

次の点に注意して読んでいきましょう。

- 流し読みする

- わからない箇所はとばす

- 確認問題はやらなくてOK

- 単語に慣れたり、「へ〜」「そうなんだ〜」くらいのザックリとした理解でOK

1ターン目は、ただ目を通してください。

拒否反応が起こらないようにゆっくりやっていきますよ!

- じっくり読む

- なるべく理解するようにする

- 途中にある確認問題を解いてみる

- なぜそうなるのか、わからないところは都度調べる

”丸暗記する”ではなく、”理解するように努める”ことが大事。

「なるほど」と思えたらバッチリ!

ここが一番時間のかかるところです。

- 確認の意味で、再度読みこむ

- 章の最後に問題が付いていたら、やってみる

- 間違えた箇所は、テキストに戻って確認する

- わからない箇所がなくなるように理解を深める

3ターン目は、「これも分かるしあれも分かる」くらいな感じで読みたいところ。

章のまとめ問題をやってみて、間違えた箇所のテキスト部分には付箋をつけておきましょう(あとでまとめてチェック!)

問題集アプリの使い方

問題集アプリの使い方のポイントは下記です。

- テキスト各章の2ターン目を読み始めてから使う。

- スキマ時間は問題集アプリで問題を解くことにする。

- 間違えた問題はチェックし、いつでも見直しができるようにする。

- テキスト内容をどのくらい理解できているか、確認しながら進める。

- 同じ問題を何回もやる。その時すぐわかるものは飛ばして、引っかかるものを重点的に解く。

- 今やっている章の問題だけでなく、すでに終わった章の問題も意識して繰り返し解くようにする。

テキスト内容に理解が深まる2ターン目以降から問題集アプリをやりましょう。

目的は、「テキストの中身を覚えているかの確認」。

スキマ時間は1問でも多く問題を解くことに決めて、同じ問題を何回でも解いていきましょう。

新しい章の勉強をし始めても、過去にやった章の問題も引っ張り出して解くようにすることもポイントです。

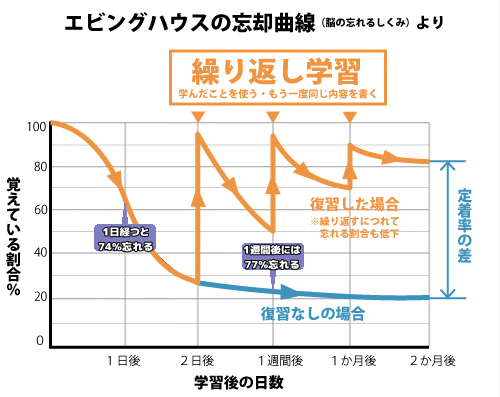

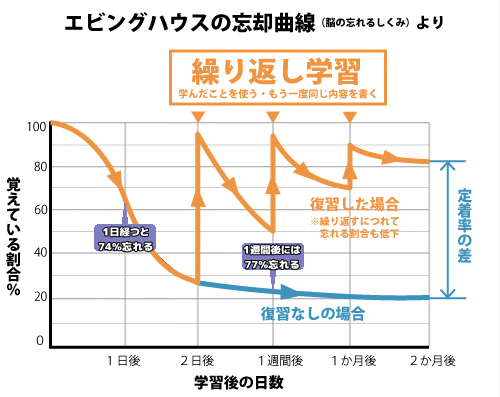

時間があくと前にやったことはどんどん忘れていってしまいます。

それを、まだうっすら記憶が残っているうちに問題集で復習することによって、より記憶に残るようになります。

1問1答のカンタンな問題を、何回も解くことで記憶に定着しやすくなります。

時間をかけずにサクサク解いて、間違ったところは後でまとめてチェック!

過去問題集の使い方

これまで、テキストを3回読み、問題を何回も解いてきたので、十分過去問がわかるレベルになっているはずです。

ここまで来て、やっと過去問題集に取り組みましょう!

過去問題集の使い方のポイントは以下です。

- まず、スキマ時間に1問だけ、解いてみる。

- 1問ごとに答え合わせと解説をしっかり読み込む。

- 間違えた箇所については、テキストに戻って再度読み、付箋をつけておく。

- まとめて時間が取れた時に、時間を計って本番と同じ状態で過去問全てを解いてみる。

過去問を解いてみるとわかるのですが、1問1答の問題とは次元が異なる難しさです。

でも本番前にあらかじめ問題に慣れておくことで、本番では慌てずに試験に臨むことができるようになります。

間違えた箇所は、必ずテキストに戻って復習してください。

わからなかった箇所は、必ず分かるようになるまで調べたり、質問したりしてください。

うろ覚えの箇所があれば、テキストや問題集アプリで再確認し、記憶に定着させてください(繰り返しやることで記憶に定着します)。

そして間違えたところには必ず付箋をつけて、後からチェックできるようにしておくことも重要です。

ここまでやることで、勉強内容に自信を持って本番に臨めますよ!

この勉強法のメリット

私は、この勉強方法をするようになってから、「ぐっと記憶力が上がったな」と実感しました。

記憶に定着しやすいポイントは、この3点だと思います。

- テキストと同時に問題を解くことで、記憶に定着しやすい

- 勉強する範囲を小さく分割する(1章ごと)ので、覚えやすい

- 前にやった章の問題を引っ張り出して解くことで、忘れかけていた内容を思い出し、さらに記憶に定着する

テキストを最初から最後まで読んでも最初の方からどんどん忘れていっちゃいますよね!

1章ごとに記憶に定着させ、達成感を感じられるのもモチベーションを保てるコツです。

そして記憶に定着させるのに大事なことは、テキストで読んだ内容を繰り返し1問1答で説くこと。

その際、分かる問題は飛ばして引っかかる問題を重点的に解くことで、時間の節約にもなるし覚えていない箇所だけを効率的に覚えられます。

この方法は、学習方法として有益性が示されている「ライトナーシステム」という反復学習法に似ているんですよ〜!

「ライトナーシステム」とは

- 間隔反復学習法と言われていて、ずっと同じものを学習するよりも間隔をあけて勉強する方が効率的であるという根拠に基づく学習法。

- 覚えているものは長期間、覚えていないものは短期間で繰り返し学習する。

- こうすることで、覚えていないものを重点的に反復学習し、長期記憶することが可能となる(参考:エビングハウスの忘却曲線)。

スキマ時間で勉強するコツ

スキマ時間の中でも、特に集中して勉強できたものを紹介します。

朝の時間

「朝の3時間は、脳が最も良く働くゴールデンタイム」と言われています。

この時間を学習に使わないともったいない!

いつもより30分早く起きるだけでOKです。

オススメは机に向かうのではなく、トイレで勉強すること…!

次の項目で説明しますね。

夜は脳も疲れているので子供と寝て、その分朝早く起きよう!

トイレの時間

トイレの時間はとっても貴重なスキマ時間!

1回3分、1日10回トイレに行くだけでも30分のスキマ時間がうまれます。

ぜひトイレには、テキストを置いておいてください。

トイレでの勉強は、下記のようなメリットがあります。

- 邪魔されにくい

- 時間が決まっているから意外に集中できる

- トイレに入ったらテキストを必ず開くことで習慣化できる

また、前述の朝の時間を勉強に当てるときも、トイレの中で勉強するのがオススメ。

机に向かうとな〜んかやる気が起きない…という方も、トイレに座るとテキストを手にとって開いてしまいますよー!(これぞ習慣化)

通勤時間

働いているママにとって、通勤時間は最高の勉強タイム。

乗車している時間が限られているため、集中して勉強ができます。

基本は片手でも勉強可能な”問題集アプリ”をするのがオススメですが、読んでもいいです。

その時には、テキストは本を分解して1章ずつ小分けにして持ち運ぶのが便利です。

通勤時間も誘惑に負けず、”電車に乗ったら問題集アプリを開く”を習慣づけて、効率的に学習しましょう!

私は試験前は用事もないのにバスに乗って勉強してました!

座りやすい路線や時間帯を選ぶことも大事。

まとめ:小さな時間の積み重ねが大事

忙しい人でも一発合格が狙えるスキマ時間勉強法をまとめました。

- テキストを1章ごとに学習する方法が効果的。

- 同じ範囲を短い期間で3回繰り返し学習することで、記憶に定着させる。

- 試験日の前1か月間は、過去問題集をみっちりやる。

- 試験日直前には1〜3日はまとまった時間を取り、本番と同じ時間を決めたリハーサルを行う。

- ほぼスキマ時間のみで学習可能。朝の時間、トイレの時間、通勤時間がオススメの学習時間。

少しのスキマ時間でもいいから、いかに毎日学習できるかが、合格への近道です。

最初は腰が重いですが、トイレに行ったらテキスト開く、電車に乗ったらアプリを開く、と習慣化することで次第に無理なく学習できるようになります。

小さい子がいて子育てに忙しいママさんでも、子供が昼寝をしている少しの間、子供が朝起きる前の貴重な時間、ぜひ頑張って学習の時間に当ててみてください。

きっと1週間でも頑張ると、ペースがつかめてきて学習も楽しくなってくると思いますよ!

記事がお役に立てたらうれしいです♪

▼「気になる資格がみつかるサイト・資格Hacks」で記事を紹介していただきました!